考德上公培2月14日全国行测天天练解析

1.【解析】B。根据“其特点是强迫性”和“迫使其承担不良后果”可知A项判处死刑、C项被单位警告处分、D项被开除学籍符合题干定义,B项乙受到邻里谴责并没有承担不良后果,也没有受到强迫性的惩治,不属于负性制截。

2.【解析】B。根据“冲突是指人们由于某种抵触或对立状况而感知到的不一致的差异”,而B项说是存在沟通和协作障碍,不属于冲突管理。

3.【解析】B。根据“如果提出的时机选择不当,也会招致失败”,而B项说机床厂经理在受到邀请函时,明确表示拒绝参加是存在沟通和协作障碍,不能说失败与否。

4.【解析】A。根据“最高层次上寻求问题的系统性解决之道”。而A项最后说是优化,只是对以后的方案进行优化,并非从最高层次上寻求问题的系统性的解决之道。

5.【解析】A。根据“如果所选择的决策不是价值最大的”、“价值最大的决策与所选择决策之间的差额”,B项机会成本应该是3000元。C项两者的机会成本分别是1万、2万不等的。D项小王选择了价值最大的决策。所以正确的答案应该是A项。

6.【解析】A。此题可以结合特值法和代入排除法求解。假设1个大人带3个小孩,甲方案需要1000+3×600=2800(元),乙方案需要4×700=2800(元),排除B、C两项。假设1个大人带4个小孩,则甲方案需要1000+4×600=3400(元),乙方案需要5×700=3500(元),排除D项。A项为正解。

7.【解析】C。此题为最小公倍数问题。这三辆公交车,每600分钟(30、40、50的最小公倍数)也即10小时相遇一次。从8点开始再过10小时,那么就是18点,相对于17点5分来说,分别减去30、40、50分钟,那么时间为17点30分、17点20分、17点10分。所以17点5分乘客在A站时,最先等到的是3路车。

8.【解析】B。此题属于等比数列问题。五个人的收入依次成等比,小赵排第一个,小孙排第三个,小周排第五个,则这三人的收入也依次成等比,小孙的收入是小赵的3600÷3000=1.2(倍),则小周的收入为3600×1.2=4320(元)。因此小周比小孙的收入高4320-3600=720(元)。

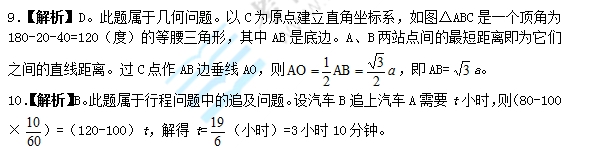

11.【答案】C。解析:“子弹”从“枪管”中通过,“电流”从“电缆”中通过。

12.【答案】D。解析:“地膜覆盖”能起到的作用是“增温保水”,“整顿市场”能起到的作用是“净化风气”。

13.【解析】D。本题考查法律史。1953年《选举法》第20条规定,各省应选全国人大代表的名额,按人口每八十万人选代表一人;中央直辖市和人口在五十万以上的省辖工业市应选全国人大代表的名额,按人口每十万人选代表一人。1979年《选举法》第10、12、14条明确规定为:自治州、县、自治县人大农村每一代表所代表的人口数4倍于镇每一代表所代表的人口数,省、自治区人大为5︰1,全国人大为8︰1。1995年修改的《选举法》缩小了1979年《选举法》中规定的比例,将省、自治区和全国人大代表中农村每一代表与城市每一代表所代表的人口数,从原来的5︰1、8︰1,统一修订为4︰1,自治州、县、自治县仍是4︰1。